海事代理士事務所「オフィスこずえ」

ボート免許

・国土交通大臣登録 更新・失効再交付講習機関

各種講習

・農林水産大臣認定 遊漁船業務主任者講習機関

①リベリア船籍の 12万tタンカー「トリー・キャニオン号」![]() が 1967年3月 18日イギリスのコーンウォール半島ランズエンド岬とシリー諸島の

が 1967年3月 18日イギリスのコーンウォール半島ランズエンド岬とシリー諸島の

間の海上で座礁し、原油約6万tが流出、イギリス・フランス両国海岸を汚染し甚大な被害を与えました。

同船はクウェート産原油を満載しペルシア湾からイギリスに向け航行中でした。

この事件は大型タンカーによる油濁事故の恐ろしさを世界に認識させ、その油濁事故規制と油濁責任についての国際条約の成立の契機となり、

この事故以後、国際的にも国内でも海上安全に関する各種の法律が整備されました。

②また、観光船「KAZU I」(カズ ワン)が斜里町の知床半島西海岸沖で消息を絶ち、船内浸水後に沈没し乗員・乗客合わせて26名全員が死亡・

行方不明となり、旅客船事業に対する国の監督強化や、海上保安庁による救難体制強化のきっかけとなりました。

このような海難事故の発生を受けて更新・失効再交付講習に課せられた使命は、より重要なものとなり、法令の遵守に関する講習は従来のもの

より厳しいものとなっています。

海の法律

海上交通安全法

海上衝突予防法

港則法

海洋汚染防止法

小型船舶操縦免許の更新には、これらの法律-海のルール-について一定水準以上の理解が必要なのです。

小型免状(操縦免許証) 小型船舶免許とは

|

![]()

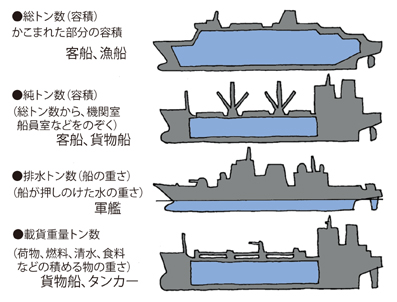

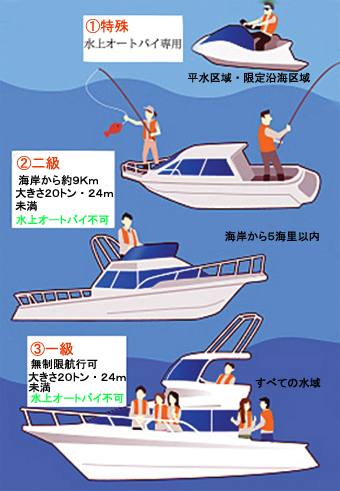

小型船舶操縦免許の種類総トン数とは、船の「容積」を表す指標で、「重さ」のことではありません。

※ 海里とは、海上における距離の単位で、1海里=約1,852メートルです。

※ 一級小型船舶操縦士でも、沿海区域の境界から80海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長が必要。

小型船舶免許の種類

|

| 20海里を出るときは船検が必要 |

| |

航行区域の種類

限定平水・平水・限定沿海・沿岸小型・沿海・限定近海・近海・遠洋

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 平水区域 | 湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められている これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域 (船舶安全法施行規則第1条第6項) |

| 限定沿海区域 (可搬型小型船舶以外) |

港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域(5海里超え) また、船体の構造や設備により、5海里以内の場合は、同水域内(平水区域を除く)のうち海岸から5海里以内に制限された水域 帆船の場合は、母港又は母港を含む平水区域から12海里以内(長さ5m未満の場合は5海里以内)の沿海区域内の水域 |

| 限定沿海区域 (可搬型小型船舶) |

水上オートバイその他の自動車等で運搬し使用される可搬型小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を起点とする航行区域を選択することができる

|

| 沿岸区域 | 沿海区域内の本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の各海岸から5海里以内の水域と平水区域に限定された水域 ※沿海区域外にある島(父島など)の沖合には沿岸区域は設定できません 「沿岸小型船舶の航行区域」や「沿岸5海里」などといわれます(小型船舶安全規則第2条第3項) |

| 沿海区域 | 原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域 ※海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれる(船舶安全法施行規則第1条第7項) |

| 近海区域 | 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域 (船舶安全法施行規則第1条第8項) |

| 遠洋区域 | すべての水域(船舶安全法施行規則第1条第9項) |

| A2水域 | 海岸局と無線電話が使用でき、かつ、海岸局に遭難信号の送信ができる水域 (船舶安全法施行規則第1条第11項) |

| A3水域 | インマルサット通信衛星を経由して海岸地球局と電信や無線電話連絡を行うことができる水域 (船舶安全法施行規則第1条第12項) |

| N-STAR衛星船舶電話の通話可能水域 | 一般通信用無線電信等のうちサテライトマリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスターマリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ、衛星船舶電話・車載端末01(総称して、「N-STAR衛星船舶電話」といいます)の通話可能水域で、通話エリアは、一部離島を除く日本全土及び概ね沿岸200海里の海上 |

| 本邦海岸から12海里以内の水域 (小型漁船) |

小型漁船が漁ろうのみに従事する際に、船舶安全法の適用を受けない水域 ※同水域内であっても漁ろう以外の用途に使用する場合、同法の適用を受ける 本邦の海岸から12海里を超えて操業する小型漁船は船舶検査を受ける必要あり |

船舶の種類

プレジャーボート・釣船・プレジャーヨット・水上オートバイ(特殊小型船舶)・旅客船・遊漁船・小型兼用船・漁船・その他

免許・船舶検査不要の船舶

次の要件の全てを満たすボートは免許が不要、船舶検査を受けなくても操船することができます

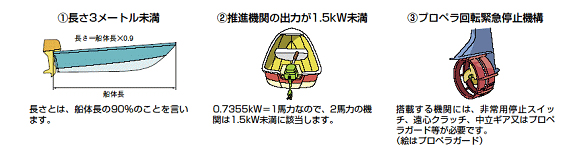

1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)

※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」(船型によって「登録長」の定義が異なります)

2. 推進機関の出力が1.5KW(約2馬力)未満であるもの

3. 直ちにプロペラの回転を停止できる機構を有する船舶、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶

例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等、例えば、上記3の機構を有する

エレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合は、免許は不要

(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要

![]()

船舶免許(ボート免許・水上バイク・マリンジェット)の有効期間は5年、有効期限の1年前から更新ができます。

有効期限より早く更新しても、残りの有効期限は繰り越されます。

「海事代理士事務所オフィスこずえ」は、石垣市にありますので、石垣市・八重山郡にお住いの方の更新講習は随時受け付けています。

![]() お一人でも土・日でも講習はOK(少人数加算料金必要)なので、あなたのご都合に合わせて早めにご予約のうえ、講習を受けてください

お一人でも土・日でも講習はOK(少人数加算料金必要)なので、あなたのご都合に合わせて早めにご予約のうえ、講習を受けてください

ボート免許

・国土交通大臣登録 更新・失効再交付講習機関

各種講習

・農林水産大臣認定 遊漁船業務主任者講習機関

![]()

![]() 小型船舶免許の更新講習を申し込む

小型船舶免許の更新講習を申し込む

※お一人でも土・日でも講習OK/少人数開講加算あり

【海技免状・小型船舶操縦免許証の更新】

|

手続きの種類

免許の更新制度 ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)の更新制度は、身体適性及び知識・技能の再確認を行うことにより、船舶の安全航行を確保しようとするものです。 小型船舶操縦免許自体は終身有効ですが、免許証の有効期間は5年間で、その更新手続は有効期限の1年前から行うことができます。 更新手続は有効期限の1年前からできますが、自動車運転免許と異なり誕生日を基準にしてはいないので有効期限が迫っても自動車運転免許のように通知してくれる人は誰も居ません。 しかし、有効期限が切れた場合、その操縦免許証で船長として乗船することができませんが、失効再交付講習を受講し、操縦免許証の再交付を受けることで再び船長として乗船することができます。 更新の要件 操縦免許証を更新するには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じで、色覚の部分を除く)を満たし、同時に次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。 1.登録講習実施機関の行う更新講習を修了している (身体検査も更新講習と併せて行います) 2.5年の間に、船長として1ヶ月以上の乗船履歴がある 3.乗船履歴がある者と同等以上の知識及び経験があると、地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していた

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【通常更新】

【訂正のみ】

| 提出書類 | 個人 | 法人 |

| 遊漁船業登録申請書(様式第一号) | ○ | ○ |

| 誓約書(登録申請者等)(様式第二号) | ○ | ○ |

| 実務経験・実務研修証明書(様式第三号) ※1 | ○ | ○ |

| 誓約書(業務主任者)(様式第三号の二) | ○ | ○ |

| 業務主任者講習会修了証明書の写し ※2 | ○ | ○ |

| 業務主任者の海技免状の写し ※3 | ○ | ○ |

| 遊漁船の船舶検査証書の写し | ○ | ○ |

| 損害賠償保険証書の写し ※4 | ○ | ○ |

| 登録申請者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5 | ○ | - |

| 遊漁船業務主任者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5 | ○ | ○ |

| 業務規程(正副2部必要) ※6 | ○ | ○ |

| 登録事項証明書 | - | ○ |

| 役員の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5 | - | ○ |

| 未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※5 | ○ | - |

| ※1、実務経験1年以上または実務研修(1日5時間以上で30日間の計150時間以上) ※2、遊漁船業務主任者講習は、当事務所で開催しています ※3、海技免状(航海)または小型船舶操縦免許証(特定)の写し 特定免許は取得には特定操縦免許講習の受講が必要 講習会の日程や免許交付申請はお問い合わせください ※4、損害賠償保険は、船舶検査証書の定員1人当たり5千万円以上の保険に加入することが必要 ※5、これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等 ※6、登録申請都道時に提出(更新の場合は不要) |

||

免許更新・遊漁船主任者登録・遊漁船登録の申請官庁】

石垣海上保安部 緊急情報 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||